한때 초가집과 논밭이 자리했다고 상상조차 할 수 없는 서울시 종로구 그곳에는 경복궁, 창덕궁, 운현궁 등 옛 모습을 잃어가는 것에 대한 아쉬움이 있는 다양한 장소들이 곳곳에 숨어있다. 그곳은 마치 서로 다른 시간과 문화가 공존하는 곳이다. 우리는 그곳에 있는 한 오래된 주택 대문을 열고 들어가자 지금까지 만난 것과는 또 다른 풍경이 최정화와 함께 하나의 액자가 되어 우리를 반겨주었다. 그렇게 최정화의 공간으로 들어가 본다.

‘당신도 꽃입니다’라고 소리치던 최정화는 오늘날 전 세계 각종 비엔날레와 미술관에서 수많은 부름을 받는 한국 대표 작가이다.

미술계뿐만 아니라 많은 나라와 다양한 기업에서도 앞다투어 그를 찾는다. 기획자, 공공미술가, 디자이너, 프로듀서, 건축가, 미술감독 등의 여러 가지 직업명이 붙어있지만 스스로는 그 어떤 표현보다도 자신을 ‘일상을 예술로 만드는 사람’이라고 이야기한다. 일상을 일상이 아닌 예술로 바라보는 사람, 최정화에게 있어 ‘생활은 곧 예술’ 이였다.

할머니가 살았던 시절 그때의 모든 것과 부모님이 살던 시절 그때의 모든 것 또는 오늘을 살아가는 우리의 모든 것이 예술에 대한 소재이며 주제이다.

단어로 표현해보면 할머니의 유물, 부모님이 아끼는 물건. 버려진 물건, 중고품, 여기저기 흩어지면서 버려지는 것들이다.

이렇게 세월의 흐름에 따라 생활 속에서 버려지는 인형, 요강, 비싸지 않은 장난감, 오래된 의자, 플라스틱 병뚜껑, 폐 현수막, 소쿠리, 장신구 등이 곧 예술이 되고 있었다.

어떤 물건은 처음 샀을 당시 신상품이었을 것이고, 또는 인기를 한몸에 받은 ‘필수품’이었겠지만 빠르게 발전하는 세상 속에 그 활용도는 점점 사라지고 어느 순간 버려지기 일쑤이다.

그런 것들이 한군데 모인 쓰레기장은 엉망진창이고 마치 과거를 없애기에 급급한 모습을 지켜볼 수 있었다.

그렇게 사고 버리고를 반복하는 우리의 모습에 경종을 울리는 듯 최정화는 인공과 모조로 가득 찬 세상에서 버려진 것을 모아 새로운 생명을 불어넣고 또 다른 의미를 부여해 대상을 재해석 하고 있는 중이다.

최정화의 대표 작품인 형형색색 다양한 플라스틱을 쌓아 올린 것은 어느 순간 꽃이 되었다.

플라스틱 소쿠리를 쌓아 놓으면 꽃이 되고, 플라스틱 뚜껑 30여만 개도 꽃으로 변신한다.

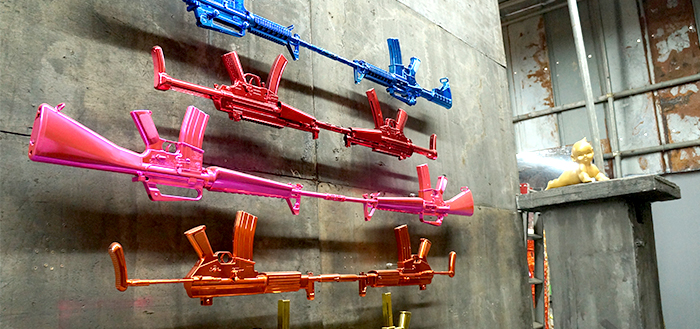

이뿐 아니라 플라스틱 총, 장난감도 차곡차곡 모여 꽃이 되었다.

‘꽃의 향연’, ‘꽃의 여가’, ‘꽃의 만다라’, ‘꽃의 뼈’ 등 다양한 플라스틱에 작품을 만든다.

하지만 이렇게 만들어진 플라스틱은 꽃의 형상으로 재사용되면서 가짜 꽃이 아닌 하나에 생명과 자연으로 거듭나게 된다.

최정화의 작품에 가까이 다가서 보면 재료에 놀라게 되는데 작품에 사용된 플라스틱 물건의 숫자는 곧 작품의 크기와도 연결된다.

“관객 수만큼 답이 있다.”라는 최정화의 표현은 이를 뒷받침 해준다.

전시에서 관람료를 받지 않는 대신 관람객에게 관람료에 해당하는 것을 플라스틱 뚜껑으로 받아서 그것으로 관객 스스로 디스플레이 할 수 있도록 했다.

플라스틱 뚜껑 30여만 개로 수놓은 ‘꽃의 만다라’는 작품이 이렇게 관객 참여로 만들어진 것이다.

서울역 광장 앞에 설치되었던 7m 높이의 플라스틱 소쿠리 탑인 ‘꽃의 매일’은 한 달간 노숙자와 봉사자들이 작업한 결과물이다.

서울역 거주자이자 소외된 노숙자의 참여를 이끌고 이들을 세상 밖으로 나올 수 있게 해주었다.

완성된 결과물만 작품이 아니라 하나의 작품을 만드는 과정도 작품의 한 영역이라며 작품이 점점 완성되어감에 따라 참여한 노숙자의 시선도 달라졌다.

작품을 하며 혼자가 아닌 ‘옆’에 있는 사람(노숙자)과 함께했고 생활 속에서 예술작품을 함께 만들어가는 것에 큰 의미를 부여하는 것 또한 그의 생각에서 나온 것이다.

“예술은 거창한 것이 아니에요. 누구나 예술가가 될 수 있어요. 나도 꽃이고 너도 꽃이고 우리 모두는 꽃이고 그 모태는 늘 생활 속에서 발견되지요. 예술과 생활이 같은 것처럼 나도 너도 다르지 않다라는 것이에요. 작품 안에서만 꽃이 되면 안 되지요. 작품 안에서도 밖에서도 우리는 꽃이어야 합니다.”

그는 왜 하필이면 버려진 생활품으로 다름 아닌 ‘꽃’을 생각했을까? 이 질문에 대해 최정화는 ‘자세히 보아야 예쁘다. 오래 보아야 사랑스럽다. 너도 그렇다’라는 나태주 시인의 <풀꽃>을 나지막이 읊어 주며 과거를 떠올렸다. 1990년 서울 각지에서 몰려든 쓰레기장인 난지도에 간 적이 있다고 했다. 그곳에 가득 쌓인 쓰레기더미를 보며 ‘이곳에서 피는 꽃은 뭔가 달라도 다르겠지?’라는 생각이 들었고 그 순간 쓰레기는 더 이상 버려지고 몹쓸 것이 아닌 자연 일부로 보였고, 그렇게 버려진 생활품에게 ‘꽃’이라는 새로운 생명을 주기 시작했다.

‘꽃’은 늘 우리의 삶과 함께하고 있다. 좋은 일과 나쁜 일이 있을 때 항상 꽃이 있었고, 시선이 닿는 곳이면 작고 가는 병에 조화나 생화 한 송이 정도는 꽂혀 있었다. 그뿐만 아니라 사계절 길거리에도 꽃이 자리하고 있고, 하다못해 들판에도 이름 모를 들꽃이 알게 모르게 제자리를 지키며 우리 삶 깊숙이 들어와 어우러져 있다. 이렇게 자신도 모르는 사이 꽃과 함께하는 우리의 일상이었고 또 그 일상이 모여 오늘이 되었다. 우리 선조가 사용한 생활용품이 박물관 유물이 되어 ‘전통’이라는 것으로 당시 생활을 대변하고 있지만 진정한 전통은 현재 우리가 몸담으며 살아가고 있는 ‘오늘’이라며 생활에 대한 애정, 삶의 흔적을 자신만의 화법으로 이야기한다. 그는 “한 발은 과거이고 한 발은 미래입니다. 그렇다면 현재는 무엇일까요? 바로 제 몸이지요.”라며 오늘을 살아가는 우리 삶이 중요하다며 이런 기록’이 모여 ‘생활의 역사’가 되고 이는 언젠가 ‘전통’이라는 이름으로 불릴 것이다.

국내외 전시와 프로젝트로 숨 가쁘게 바쁜 일정 속에서도 항상 잊지 않고 찾는 곳은 바로 시장이다.

그래서일까, 오늘도 시장 아주머니들의 생활 속에서 영감을 얻고 있는 건 아닌지 그의 하루를 살짝 상상하게 된다.

“나는 시장을 좋아해요. 시장에서 발견하는 물건에서 창조성과 독창성에 놀랄 때가 많답니다. 시장에 가는 것이 가장 즐거운 일이죠.

시장은 제게 생활 박물관과 같은 곳이니깐요.” 이렇듯 자신의 생활 속에서 일을 즐기며 그것을 관찰해 예술로 소화해내는 그야말로 생활 예술인이라 이야기할 만하다.

최정화가 말하는 자신의 작품에 대한 관객 이해도에는 정답이 정해지지 않았다고 한다. 관객이 보고 느끼는 것이 그가 말하려는 것이기 때문이다.

설령 그것이 정답이 아닐지라도 정답이 없는 삶 속에서 그것을 즐기며 삶에 대한 기록을 한 장씩 써 내려가는 것이 자신만의 길이라고 생각한다고 이야기한다.

그리고 오늘도 그 길을 묵묵히 걷기 위해 우리 생활의 모든 것에 관심을 두고 있다.